一人暮らしを始めるとき、予算が限られる中で家電・家具をそろえていくと、冷蔵庫やテレビといった必需品からそろえることが多いでしょう。

当初、ベッドは後でいいかな、とりあえずフロアに布団をしいて寝ればまずは用が足りるよね、と思っていたのに、そのうちベッドも欲しくなるかもしれません。

市販のベッドは高価ですので、安く手にれるなら手作りもアリです。

カラーボックスと、スノコや合板を組み合わせたベッドの作り方と注意点を説明します。

カラーボックスは上向き

組み立て式のカラーボックスは、お店から一人で持って帰れますし、高さもベッドにちょうどいい、うってつけの素材です。

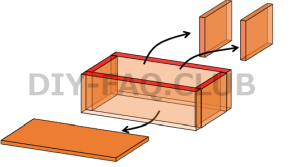

カラーボックスの開口部が上になるよう、上向きに倒します。背面の板と仕切り棚はいりません。単なる長方形の枠になります。

この向きにすると、人が寝たときの重みが板の接合部分にかからないので、強度が落ちません。

ただし、単なる長方形にして倒したときに床面にすべての板がつくタイプの、体重を支えられるボックスを選びましょう。

カラーボックスの強度

カラーボックスは軽い板が使われていますが、これでベッドとして強度は持つのか心配ですね。

カラーボックスに、一般的には繊維板(MDFやパーティクルボード)が使われています。軽くて、断面もぎざぎざしないので刺さったりせず、そして安い!という利点があります。

この素材、どのくらいの強度があるのか、簡単に計算で求めてみました。板のサイズ、板の素材の特性値がわかれば、力学計算でどのくらい元の形を保てるのか、計算で求まります。

その結果ですが、板の高さを450mmとして、幅を変えて計算してみたところ驚きの強さでした。

板の幅:450mm→1,930kg

板の幅:300mm→1,290kg

板の幅:150mm→640kg

となります。

これは、単に立てた板に上から力をかけ、折れ曲がって壊れる時の目安の荷重です。

カラーボックスを台座として使う分には相当に頑丈で、人の体重程度は問題ないです。

すのこの載せ方

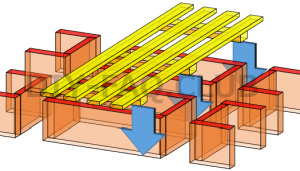

すのこ板はもともと足が床に接する前提の構造ですので、カラーボックスの上に載せたときは足が浮いてしまいます。

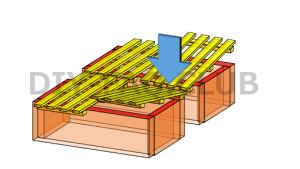

そこで、カラーボックスの板が足替わりになって支えるように、すのこの足と足の隙間にカラーボックスが入るようにします。

カラーボックスが足の間にはいると、すのこはカラーボックスの端面4か所で支えられます。

元のすのこの足よりも多くなり、体重をかけても強く支えられるようになります。

100均のすのこは使える?

普通、100均で買えるすのこは長さが短く、カラーボックス二つの幅にいきわたるほどの長さはありません。

ですが、二枚のすのこを単に並べただけでは、カラーボックス同士の隙間に力がかかると、すのこ板が浮いてしまいます。

こうならないように、補強金物やビスを使うのでは、せっかく100均で買ったスノコがかえって高くついてしまいますね。

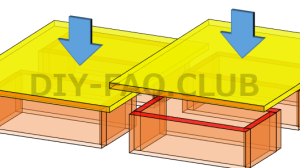

そうれあれば、100均のすのこにこだわらなくて、木の板を使うほうが良いでしょう。

カラーボックスベッドに使える90cm×180cm程度の合板は、ホームセンターや通販で千円台の格安で売られています。

合板は載せただけでベッドの出来上がりですから、時間もかかりません。