固定ポイントが少ないとテーブルの足が動きぐらつきます。板と足をビスで貫通して固定する場合、ビスは互いに角度を持って二方向以上から打ちます。貫通ビスを使わず、金折やL字金具を使って直角部を固定するとグラつかずに固定できます。

解説

リビングや自分の部屋に置く、自分らしいインテリアに合うテーブルが欲しいとき、

無印やikea、ニトリで、たくさんの中から探せば、めぐり合う可能性は高いでしょう。

それでも、自分だけの一品、手作りのテーブルは魅力的です。

自分だけの一台、絶対に人は持っていない一台を手に入れようと思えば、DIYで作ってしまう方法に勝るものはないでしょう。

こんな想いを胸に、DIYに挑戦、うまく完成!と思ったらなんだかグラグラ、テーブルってこんなにぐらつきがあるものでしたっけ?

市販の組み立て家具だったら、足と板はグラグラしないのに、DIYだとぐらつきが起こります。

どんなコツがあるのでしょうか。

自作テーブルはなぜぐらぐらする?

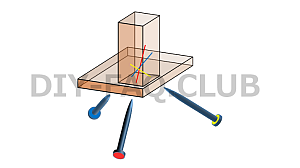

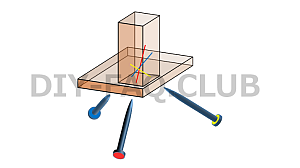

例えば、木板一枚、角材一本だとして、木板側から釘やビスを打って、角材の端面を固定すると仮定します。

簡単なのは、板の表面側から素直にビスを貫通させる方法で、角材に到達させます。

ですがこの方法だと、ビスを中心にして角材が回転ができる状態になり、ぐらつきます。

脚を回転させない方法は?

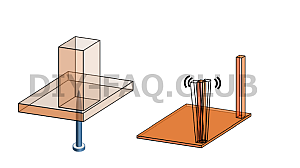

回転を止めないといけませんので、更に一本のビスを、最初に打ち込んだ位置の隣に打ちます。

すると回転はしなくなりますが、今度は、二本のビスを結んだ線をまたぐように角材が左右に動けてしまいます。

ねじ胴の周りにすきまができ、木とのクリアランスができたときに往復の動きができるようになり、カクカクします。

脚のカクカクを止める方法は?

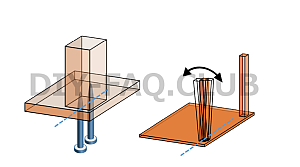

そこで、続いて三本目のビスを違う場所に打ちますと、これで動かなくなります。

三つのビスが、互いに動きを制約します。

このように、釘やビスは本数が少ないと、回転や往復の動きができてしまいます。

ですが、他のビスで動きを封じるとしっかりと固定できます。

木板と角材をビスだけで取り付けるコツは?

テーブルを固定するビスは、互いに自由度を縛りあうよう、バラバラの向きに打ちます。

例えば、ビスの進行方向を延長したとき、二本が互いに交差しないようにする、

さらに、ビス同士が同一平面状にのらないように向きを決めます。

このように固定すると、回転方向にも往復方向にも動きにくくなります。

より簡単に行うには、新たなな部品・金折を二つ入手して、これを木板と角材の面に当てて固定します。

それぞれの金折も二方向から固定すると、3つの面が一体に固定することができます。

部品を増やしてもいいから簡単な方法は?

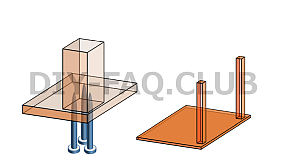

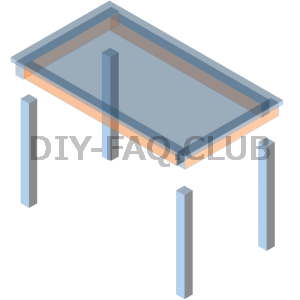

幕板とは、木板の下にスカートのように設け、木板にかかる荷重を分散して耐力を上げるための板です。

幕板自体は木枠のように、ほぼ四角形になるよう設けられます。

幕板のX方向、Y方向の二枚に、角材の二面を接するように固定すると、木板、角材の二面が一体化してがたがたしません。

幕板のおかげで、金折を使わなくても角材の二平面が面で固定されます。

角材がビスに対して動ける自由度は、他のビスで封じられていますので、互いに動きを縛りあうわけです。

まとめ

木を釘やビスで固定する時、ネジ胴周りの回転自由度をできるだけ減らすように打ちます。

この原則は、たいていの木工に応用でき、接着剤を使うときにも展開できます。

自由度が残っていると、留めた木材同士の角度が変わったり、回転して台形や平行四辺形状に歪みます。

いかに木材が動ける自由度を減らせるか、木材同士の繋ぐ位置をよく観察して作業を行いましょう。