家具をあまり持たないで暮らしていても、普段は腰掛けるところがあれば、食事やテレビなどほとんどのことは間に合ってしまいます。

問題はパソコンでレポートを書いたり、本を開いて試験勉強・資格勉強をするときです。

床に寝転がっていては、書き物はやりにくいですし、寝てしまうこともあり効率がよくありません。

自宅学習のためには、テキスト、ノートを広げられるローテーブルが便利です。ローテーブルを簡単に自作する方法、脚の付け方を説明します。

学習用に座卓を自作

座卓は小さいので、材料も少なく、DIYでもあまり難しくない家具ですが、気を付けておかないといけない点があります。

座卓は、普段は自分が立った時の腰、あるいは膝よりも低いところに天板が来るため、何の気なしに手をついたり、足場にしたりする恐れがあります。

そのため、食卓のように食器類をメインで載せるテーブルよりも、強度についてシビアに考えておく必要があります。

天板は大人の体重が載ってもたわまないような厚みのものを、実際に触って選ぶのが望ましいです。板が丈夫でたわまなければ、脚も垂直にたったまま耐えます。

脚の付け方

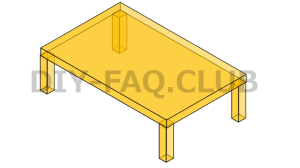

選んだ天板を裏返し、脚を取り付けます。

脚と天板とを単に釘やビスで接続すると、とりあえずはできます。しかし丈夫に作るため、木板と脚の固定には必ず金折り金物を使いましょう。

金折は90度に折れ曲がった金属板で、ビス止めをする長穴が複数開いているものです。

脚の根元部の固定強度を、十分に稼ぐことが出来ます。

金折は二つ以上を使い、互いに90度離れた向きで使います。丸脚の場合、120度ずつ離して3方向で取り付けると、効果的に強く固定できます。

あるいは、スチール製のローテーブル脚を4本使うのも良い方法です。一本あたり15~30kgの耐荷重があり、4本で60kg以上を支えることができます。

見た目は鉄、ブラックやホワイトのため、ナチュラルな仕上がりではないですが、付け方に迷わず簡単で強度もオススメできます。

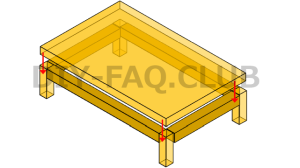

たわみにくい形にする

天板がたわみにくいように、そして4本の脚もぐらつきにくいようするには、脚同士を水平の角材で接続して自立するようにします。

脚同士の間に渡した角材が、天板のたわみを防ぐ役割を果たします。

この形の時も脚と水平の角材は、直にビスを貫通させて固定するのではなく、金折でしっかりと固定するのが好ましいです。

すると、脚の配置よりも天板のサイズを大きくするようなデザインでも、安定したローテーブルになります。

脚をたたんで片づけたい

一人暮らしの部屋が狭い、なので脚をたたんでしまいたい、と考える方、

こちらの記事に詳しく説明しています。ぜひご覧ください。