一人暮らしを始めたり結婚などで生活様式が変わると、一通りの身の回りの家具を揃える必要がでてきます。机もその一つです。

でも、いつも使うものではないので、使いたいときに押し入れから出してこられる、折り畳みの机があると便利ですよね。

ニトリやIKEAで売っているような、脚が収納できる折り畳み机を、木材を使って自作する方法を説明します。

折り畳みのダイニングテーブル

ダイニングテーブルの場合、椅子に座って使うことが前提です。(ローテーブルは後程説明します)

よって、脚の長さが長くなりますね。それが作る上で問題を引き起こします。

それぞれの脚を単独でたためるように蝶番をつけると、蝶番の回転軸には少し余裕(クリアランス)がありますから、少しカタカタすることがあります。

ところが、ダイニングテーブルは脚が長いため、脚の付け根では小さいカタカタでも、脚の先では大きなブレに繋がります。

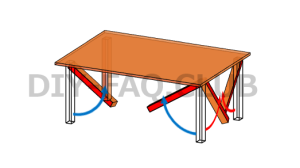

カタカタを防止するため、二本の脚は角材で連結して一緒に動くようにしましょう。脚同士の連結が安定するよう、床面に近い位置でも、脚同士を角材で連結します。

折りたたむときにどうやってしまうか、工夫が必要です。

簡単にできる方法は、たたんだ脚がお互いに当たらないよう、脚を取り付ける位置をずらす作り方です。

そうすると、蝶番も2~3ヶ所に取り付けますので、互いに動きを制約して全体のブレは小さくすることができます。

折り畳み構造のポイント

折りたたみデスクを使うときには、脚がデスクの天板に対して直角になるようにします。そして、そのまま動かないように固定する必要があります。

ただし、普通の丁番では開き・閉めの保持力がなく、デスクに横向きの力がかかったとき、脚が折り畳まれて倒れる恐れがあります。

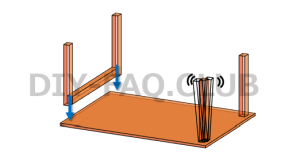

そこで、スプリング蝶番など、蝶番にバネが仕込まれていて、常に開き続ける力がかかるタイプを使いましょう。

蝶番が開き続けることで、折り畳みの脚を常に広げる力がかかり、位置が安定します。

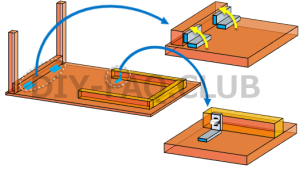

反対に、畳むときには天板に脚を固定しないと、スプリングの力で自然と脚が開いてしまいます。

脚と天板が互いに固定できるよう、掛金などを取り付けて、勝手に脚が開かないようにしましょう。

駿府リングヒンジ、掛金はそれぞれ以下のようなものです。

折り畳みのローテーブル

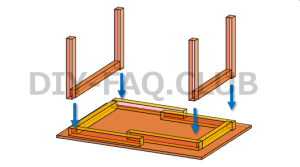

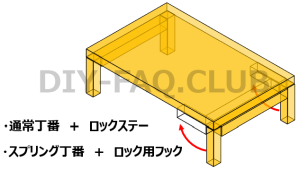

基本構造は、脚を左右のグループに分割し、それぞれ内側にたたみます。使っているときに脚が動かないようにするには

スプリング丁番とロック用フックを使う(すでに説明)

通常の蝶番とロックステーを使う

という方法があります。

ローテーブルは脚が短く全体に軽いため、天板を縦置きして脚の開閉作業がやりやすいです。両手作業も問題ないため、スプリングに頼らない通常の丁番でも構いません。

脚が天板の長手方向にたたまれるようにすれば、脚の干渉もまず問題ないでしょう。

たたんだり立てたりする蝶番も、ぞれぞれの脚に単独で固定しても大丈夫です。