洗濯物干しを天井から吊り下げる時は、川口技研のホスクリーンを使います。取り付け場所を決めるため、天井裏に強い下地がある位置を下地探しを使って特定します。

解説

洗濯したものを乾かしたいのに、天気があまりよくなく、室内でいろいろな出っ張り部に干している方もいることでしょう。

天気とは関係なく、防犯のため洗濯物を外に干すのがためらわれたり、アレルギーで花粉やほこりを洗濯物につけたくない方は、室内物干しがないと大変です。

室内物干しは、天井に自分で後から取り付けることもできます。とはいえ、重たい洗濯物をつるしますので、その重量に耐える下地にネジで取り付ける必要があります。

力を支えられる下地を見つけ、天井を補強する方法を説明していきます。

室内物干しとは?

室内物干しの器具の中で有名で、個人でも手に入りやすいのは、川口技研の「ホスクリーン」(干す・クリーン)です。

ホスクリーンの標準品は、物干し竿を保持する金属ポールを天井から吊るす構造になっています。

したがって、ホスクリーンの土台は、天井の強い部分に固定してあげないといけなくて、それが下地です。

下地とは?

下地って何でしょう。

よく使う場面は、化粧の下地でしょうか。同じ概念で、住居の塗装や自動車の塗装でも下地塗りなどと言いますね。

つまり「表からは隠れて見えないけど、下に広く層が存在する」ことで大事な機能を持つことです。

一方で、アパート・マンションなど建築物における下地とは、表から見えない

・天井を支えているコンクリート製や金属製、木製の梁

・建物の枠組みとなっている柱や梁

のことです。

冒頭に述べた下地の概念は、広く一様に存在するけど副次的なものでしたが、建築物の場合の下地は、

・ところどころにしか存在しない

・下地が、建物の構造や強度をほとんど決めている

という違いがあります。

天井の下地位置は?

もし、ホスクリーンの土台を付けたい天井が、ワンルームで下のような感じだったとしましょう。

奥には外への出口があり、両側は壁です。左側の天井には梁と思われるでっぱりがあります。

よくある天井の構造を透視してみましょう。

太い梁に対し直角に渡した小梁(こばり※)があり、天井裏に電灯配線を引き回してある、といった施工になります(※正確には、野縁という名称です)。壁の裏には間柱があり壁板を打ち付けてありますが、図は省略します。

下地は太いほど、強度があります。そうなると、一番左の太い梁に固定するのが良いと考えますが、あまりに物干し竿が壁に近いと洗濯物が壁と当たってしまいます。

この部屋では赤い矢印で示す通り、太い梁と接合された小梁はありますので、小梁に対してホスクリーンの土台を固定しましょう。天井に張り巡らされた小梁のところ以外に取り付けると、洗濯物の重さに天井仕上げの石膏ボードが耐えられず、取り付け部が割れてしまう恐れがあります。

なお、梁の位置や間隔は一例であり、きちんとした方法で下地を探し当ててビスを打つことで、取り付けたときの失敗を未然に防ぐことができます。

下地の探し方は?

まず、道具がいらない簡単な方法からです。

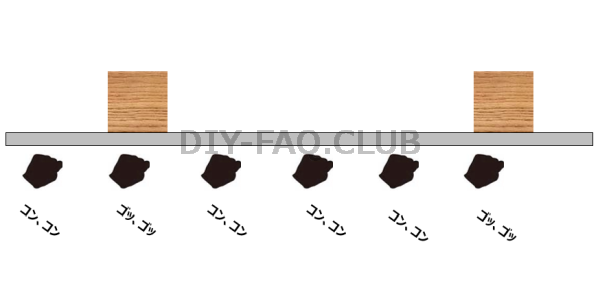

天井の石膏ボードを、人差し指や中指の第二関節でトントンと叩いて、違う場所ごとの音を聞き比べましょう。

木材の下地があるところは叩いた時の音が響かず、やや低い音になります。

他方、下地がないところは、石膏ボードの裏側の屋根裏空間に音が響くので、高い音になります。

ボード裏の下地を探す工具

アパート、マンション住まいの場合、隣や階上の住民に気兼ねして、音を出して下地を探すのはできないこともあります。

そんな場合は、ホームセンターで入手できる、石膏ボードの下地探し針を使うとよいでしょう。

この工具は、先端に細い針が付いています。石膏ボードにこの針を刺し、そこに下地が無ければ貫通して最後まで抵抗なく突き抜けます。下地がある場所は針が下地の柱に突き当たるため、そこから先に進入しません。この違いで、下地の位置が判断できます。

針で壁に穴を開けて大丈夫?と思いますよね。とても細い針を使っている上、普通は石膏ボードには仕上げの壁紙が貼ってありますので、針を刺した後の穴は目立ちません。簡単な仕組みですが、効果は絶大ですのでオススメします。

とはいえ、天井のクロスが凹凸がなく真っ白で、クロスに針穴を空けると目立ってしまう。あまり自宅を傷つけたくないな、とお考えの方は、非接触で下地を調べる電子式の下地センサーを使いましょう。

壁・天井の表面でセンサーを上下左右に滑らせると、下地があるところではLEDが点灯するので、点灯する範囲をマーキングして下地を特定します。

このセンサーならば壁紙を傷つける恐れはありません。

更には天井に限らず、単にフックなどを壁に取り付けたいときでも、下地の場所が分かるとしっかりと固定できますので、ぜひ持っておきたい道具です。

天井まで手が届かないときは?

天井に手が届かないと、指も、針も、センサーも使えませんので、下地探しは難しくなります。それでも、やみくもにホスクリーンを取り付けるのはおすすめしません。

こんな時は、天井に届く長い硬い棒で、天井を叩いてみましょう。先に述べた、指の関節でトントン...と叩くのと同じく、音で判断します。

木でも、金属でも、プラスチックでも、固ければ良いです。ちなみに、伸縮ポールはゴムが両端についているので音がうまく出ません。あるいは、硬い棒がなければプラスチックハンガーの角などでも代用できます。

まとめ

天井に室内物干しをつける時は、天井裏がわからないと不安ですし、失敗も回避しにくいです。

支えの限界を超えて急に物干しが落ち始めたら、原状回復をするのは大変です。先回りして、安心して室内物干しを使いたいですね。