電動ドライバーのクラッチは、ネジ締めの力が大きくなりすぎないよう、決めた大きさの力を超えたら回転しないよう制御する機械的な仕組みです。モータ回転とビット軸回転の連動をOff/Onして実現します。

解説

クラッチ付とは何?

電動ドライバーの製品性能を見ると、「クラッチ付」「20段クラッチ」「18段クラッチ」などと書いてあるのをよく見ます。

これは、ネジ締めの時にモータが力任せにビットを回転させネジ穴を壊さないように、一定の締め付け力(=回りにくさ)になったらモータの回転をビットに伝えなくするものです。

製品性能をよく見ると、クラッチ制御範囲として10N~70N、0.35N刻み(一例)などと書いてあります。ドリルドライバーのクラッチ調整リングには、単に1刻みの目盛りしか印字されていませんが、一目盛りごとに細かく締め込み力を変えられます。

電動ドリルドライバーの仕組みは?

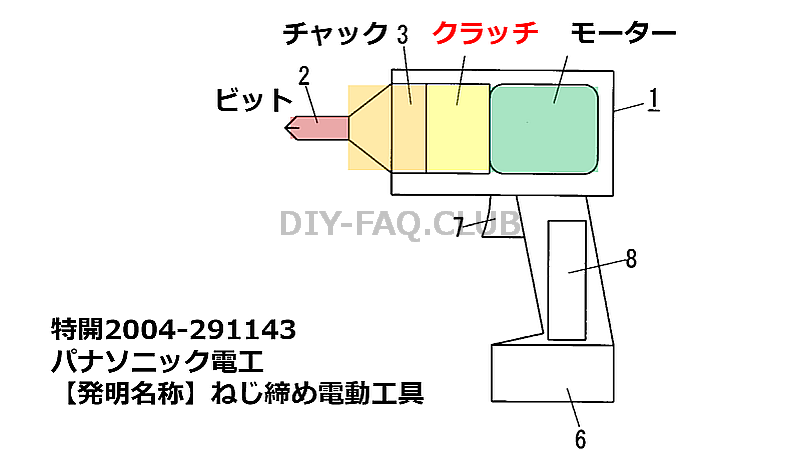

電動ドリルドライバーは、ネジを回転させるビットを保持するチャックとモーターの間に、クラッチが挟まれている構造です。

クラッチは英語の用語ですが、日本語では減速機と呼びます。モーターの回転による動力をチャックに伝達しますが、必要な動力に減速して伝えることができます。

ネジ穴にネジがかみこんでしまった際に、クラッチに大きい力(停止する力)よりがかかるとモーターの動力と切り離されて空回りする(※クラッチとモータが離れるわけではなく、滑りを起こすという意味)ので、ネジ穴を壊さないほか、作業者が工具に振り回されてケガをしにくいようになっています。

クラッチ、なぜ必要?

電気で回転させるモータは力がありますので、クラッチ機構がなければ力任せにネジを締めこんで穴を破壊するか、ネジの頭を飛ばすことになります。

ではドリルドライバーのスイッチ押し量を微調整してクラッチと同じことができるかといえば、指の力のかけ具合で制御するのは難しいです。

ネジ締めの力が制限を超えないようにしつつ、その範囲でネジを確実に最後まで締めて強度を持たせることはモノづくりでは大事です。締め付け力が制御できるのはその要請からなのです。