ディアウォールの設置作業では①突っ張りのばねを効かせる②天井の摩擦を増やす、この二つのポイントを守れば、設置後に倒れなくなります。

強く突っ張るように木材のカットを減らし、天井の摩擦が大きいところに柱を立てます。滑りやすい天井の時は、粘着性のある部材を挟みます。

目次

ディアウォールを使って柱を立ててDIYに取り組むとき、こわい失敗は、外れる、倒れることではないでしょうか。

重量のある壁掛けテレビや、天井近くにつるした自転車が倒れたら大事故です。

でもこの記事を読めば、ゆるい、ぐらつくといった使う前からの不安をなくして、安心して使うことができます。

設置作業の注意点は?

- 突っ張る力を大きくする

- 摩擦を増やす

- 天井の強度が大きいところを突っ張る

- 柱を垂直に立てる

設置作業で気を付ける点には、上の4つがあがります。

4つのポイントをいつも満たせればラッキーですが、ディアウォールを使う場所もさまざまですので、そうもいきません。それぞれの設置する環境で、どのポイントを最優先するべきか判断するには、ディアウォールが倒れる原理を知っていないとできません。

簡単に倒れる原理を解説したうえで、4つのポイントについて詳しく説明します。

倒れるときの要因は?

垂直に立っていてほしいディアウォールの柱が倒れてしまうのには、二つの要因があります。

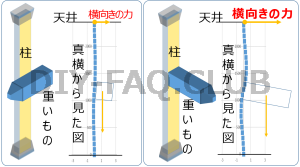

柱を倒そうとする横向きの力が発生

横向きの力に対抗する天井との摩擦が不足

そして、この二つの要因が同時に生じた時に、倒れたりぐらつくという結果になります。

横向きの力が発生

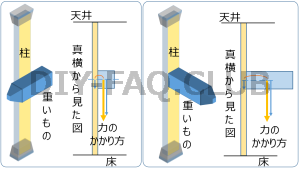

ディアウォールで立てた柱から、載せるもの・掛けるものがはみ出すほど横向きの力が発生し、柱を倒そうとします。

体感的にはそうなる感じを受けますが、じゃあどうするの、です。そこで、実際にわかりやすく、力のかかり方をマンガで説明します。

2×4材とディアウォールで立てた柱(重さ約4kg)があります。その柱に一つのたとえとして、重さ20kgのペットボトルを吊ったとします。2Lのペットボトルの重さが約2kgなのに、どうやってペットボトルに20kgにもなる液体を入れるのか?もののたとえですので、それはここでは聞かないでくださいね。

20kgのペットボトルが柱からはみ出す長さを、一番小さくしたのが左、一番大きくしたのが右です。このとき、柱とペットボトルの重心を合成すると、オレンジ色の矢印の根元が重心で、それぞれ重さ24kg(=4kg+20kg)がかかる計算になります。

どちらもすでに、重さがかかっている重心は柱からずれていますね。でも、この力の矢印は下を向いていて、横向きの力ではありませんから、このマンガの説明だけでは柱は倒れません。

この後どうなるか、下向きの力を受けて柱が回転しようとします。実際には柱が天井と床に接触していますので、はじめに柱がたわもうとします。

たわむ形状は、エクセルを使って構造計算から求められます。たわんだ寸法はごく小さく1ミリもいかないですが、回転しようとする力が天井との接触部に生じます。

するとどうでしょう、天井側のディアウォールのキャップに、強く横向きの力がかかるのがわかりますか。

この横向きの力は、同じ重さのものを柱に取り付けても、柱から重心が離れるほど大きくなってしまうのです。右側の絵で、オレンジの線の重心が仮に柱から25センチ(ペットボトル約半分の位置)だとすると、天井と接触した部分には約3kgの横向きの力がかかります。

そこで今度は、横向きの力に対抗できるように、天井との摩擦を増やさないといけません。

天井との摩擦

ディアウォールのスプリング入りのキャップで、スプリングをもっとも縮めると一番大きい摩擦が得られます。

摩擦力というのは中学の時の理科で習っていますが、平面に与える力が大きいほど摩擦は増えましたね。そしてバネの力も中学の時の理科で出てきました。ばねの伸び縮みの大きさが、発生する力に比例するのです。

つまり、ディアウォールのばねをもっとも縮める

⇒強く反発する

⇒強く天井を押す

⇒摩擦が増える、という図式です。

ここまで原理を説明してきて、もう答えが分かってしまった方もいるかもしれませんね。いよいよ、倒れることがないディアウォールを設置方法を説明します。

倒れないやり方は?

(1) 突っ張る力を大きくする

ディアウォールは、ばねを縮めるためには木材を長くするしかありません。つまり、

木材を短くカットする寸法を推奨のマイナス45mmではなく、もっと少なくする

ですが、これにはデメリットもゼロではありません。バネの反発力が強くなると、一人暮らしの作業では力が足りず設置できないこともありえます。

この辺りは、最適なカット寸法とともに別の検証記事で詳しく説明しています。

ディアウォールの木材の長さは何センチ?調整幅はある? | DIYのFAQ集

(2) 摩擦を増やす

ディアウォールの上下キャップについている、滑り止めのパッドの材質は変えられません。ですので、

摩擦が大きい材質の天井の部分を狙って柱を立てる

または、

粘着性のゴムやゲルをはさむ

大型家電が地震の揺れで倒れないように家電の下に敷く防振ゴムの多くは、粘着性があるにも関わらず、剥がしたときはノリ残りがない特性があります。

(3) 天井の強度が大きいところを突っ張る

天井がふわふわ、ペコペコしていては、ディアウォールを突っ張っても不安定になります。天井板の裏側に下地がしっかりとあるところを狙います。

下地の位置は、天井をたたいて調べたり、専用の工具を使って調べます。この辺りは、天井板を抜く失敗をしないよう検証した記事で詳しく説明しています。

(4) 柱を垂直に立てる

これは、ディアウォールに限らないDIYの基本となります。

柱を垂直に立てないと、ディアウォールの上キャップの平面部が天井にすべて当たりません。すると、摩擦も少なくなってしまいます。

垂直に立てるためには水準器(水平器)が必要ですが、なくても家にある糸と何か重い部品が役に立ちます。糸に重い部品を結び、天井から吊るすか、柱の角から吊るします。下の写真では、白い糸でビットを結んでいます。

糸は重力で垂直にピンと張りますので、柱と糸との隙間が一定になるように柱を立てれば垂直になります。

(5) 柱の片側にはみ出しを片寄らせない

最後は使い方の注意点です。ものを載せた後の重心が、柱の重心から横方向へずれると、倒れやすい状態になります。よって、

柱からモノがはみ出さないように置く、はみ出すような大きさのものは、手前と奥に均等にはみ出すように置く

こうすれば重心がずれません。床の強度・木の強度や受け部品の強度がもつかぎり、たくさんモノを載せられます。

まとめ

ディアウォールで、倒れる危険がない柱は必ず作れます。原理がわかったなら、他のDIYでもかならず役に立つことでしょう。