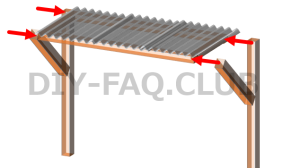

プラスチックの波板と角材で屋根本体を作り、やや頭下がりの角度をつけて支柱に固定します。支柱はベランダの手すりに複数個所で固定し、直立させます。

解説

出かける前に洗濯物を外に出していると、雲行きが怪しくなってきたとき、洗濯物が雨にぬれてしまわないか、気が気じゃありませんね。

そんな時に備え、ベランダに雨よけがあると安心です。

雨よけがあれば洗濯物が濡れる心配もしなくてよくなり、そのほかにも例えば、仕事が休みの日にベランダ菜園で作業をしようと思ったのに雨だった、作業ができない、ということもなくなります。

雨を入れたくないといっても、サンルームのようにがっちりした設備は、DIYではハードルが高いですね。しかし、少々の雨をよけるにはさえぎる屋根があればよいです。

そうであれば、ホームセンターで手に入る部材と少しのDIY作業で手作りできます。

後付けの雨よけ

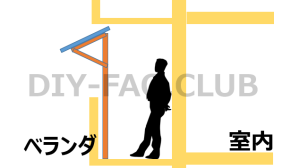

できあがりのイメージを見てみましょう。

マンションのベランダ(バルコニー)から、少しはみ出すように軽い素材の屋根(ひさし)をつけます。

この屋根は、ベランダの手すりに沿って立てる、木材の柱で支えます。

雨よけの本体

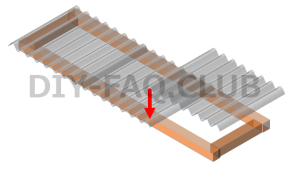

雨よけに使う素材は、プラスチックの波板と木の角材です。ホームセンターで、角材やポリカ波板を入手します。

角材で長方形の枠を作ってビスで固定し、そのあとで支柱とも固定しますので、ビスをたくさん打つ関係であまり細い角材は適しません。ビスが2、3本は楽に打てる程度に断面が太い角材を使いましょう。

波板は普通、波がない方向が長手になった素材をよく目にします。今回は、波板の幅が必要ですが、長手方向は短くてもかまいません。大面積の波板を自分でカットしても、重ねながら使っても大丈夫です。

波板は、長方形の枠にネジで固定します。

支柱との固定

波板を固定した長方形の木枠を、支柱本体(垂直)・雨よけの支えに固定します。

雨が吹き込みにくいよう、適度に斜めの角度をつけて固定しましょう。最適な角度は、取り付けるベランダの現場によって異なります。

雨よけが、ベランダの中と外にそれぞれ掛かるように配置します。階上のベランダと雨よけの間にすきまを作らないようにします。

雨よけの下からも雨が吹き込むようでしたら、最初の雨よけの下にもう一枚増設してください。

支柱は、ベランダの手すりにひもで縛ります。ビニールひもはつかわないようにしましょう。日光ですぐに弱って切れやすくなります。

床面付近まで手すりがある場合は、手すりに何か所も固定して、支柱が直立するようにします。

もし、バルコニーの床面近くはコンクリートの手すりになっているときは、支柱を固定する場所がありません。

その時は、コンクリートブロックなど重量のある重しを手に入れて、その重しと支柱の下部を固定しましょう。上部は手すりと固定します。

取り付けてみてぐらぐらして危なそうなときは、ヒモで固定するのではなくプラスチックチェーンや布バンドを使ったり、木の端材を使ってビスで手すりを挟むなど、階下に雨よけを落下させない注意をお願いします。